レポートや資料作成をする時、「どこに何が書いてあるのか分かりづらい」「読み手が迷子になる」といった悩みを抱えたことはありませんか?そんな時に役立つのが、Wordの目次機能です。

この記事では、目次のメリットから、自動・手動での目次の作成方法、レイアウトの変更や削除方法まで、画像付きで分かりやすく解説します。

Wordで目次を作るメリット

Wordで目次を作成すると、見た目が整った文章を作る以外にも多くのメリットがあります。特に、長文の場合や複雑な構成の資料を扱う場合には、目次があるとより読み手の理解度が大きく向上します。

文章構成が一目で分かる

レポートや資料のはじめに目次を設けることで、文章の全体像や流れを把握するのに役立ちます。どの章がどこにあるか、どんな内容が含まれているかが明確になるため、必要な情報に素早くアクセスすることができます。特に、複数人が閲覧するプレゼン資料や報告書などでは、目次を設けることで視認性が向上し、ビジネス文書としての品質も高まります。

長文の場合でもナビゲーションが簡単になる

Wordで自動作成する目次機能には、見出しにリンクが自動で設定されます。クリックするだけで該当箇所にジャンプすることができるため、目的のセクションにすぐに移動でき、スクロールの手間が省けます。

さらに、WordをPDFに変換した場合でも、目次のリンク機能は保持されるため、PDF上でも対応するページに素早く移動することができます。

このようにWordの目次機能は、文章作成時の構成整理や編集効率を高めるだけでなく、紙でもデジタルでも配布時にも役立ちます。

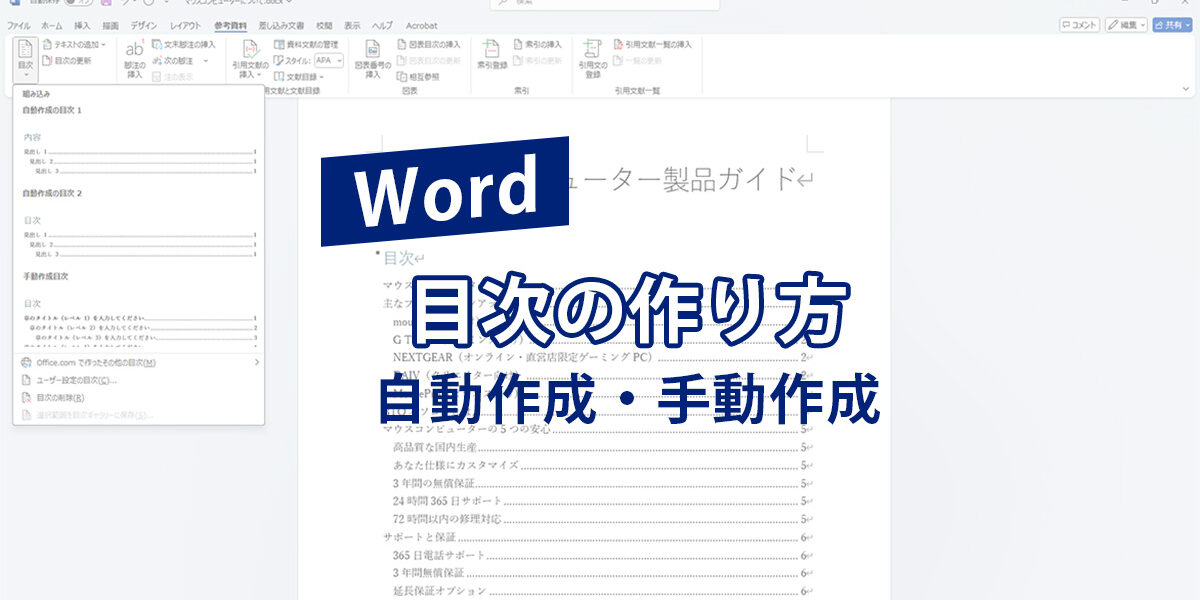

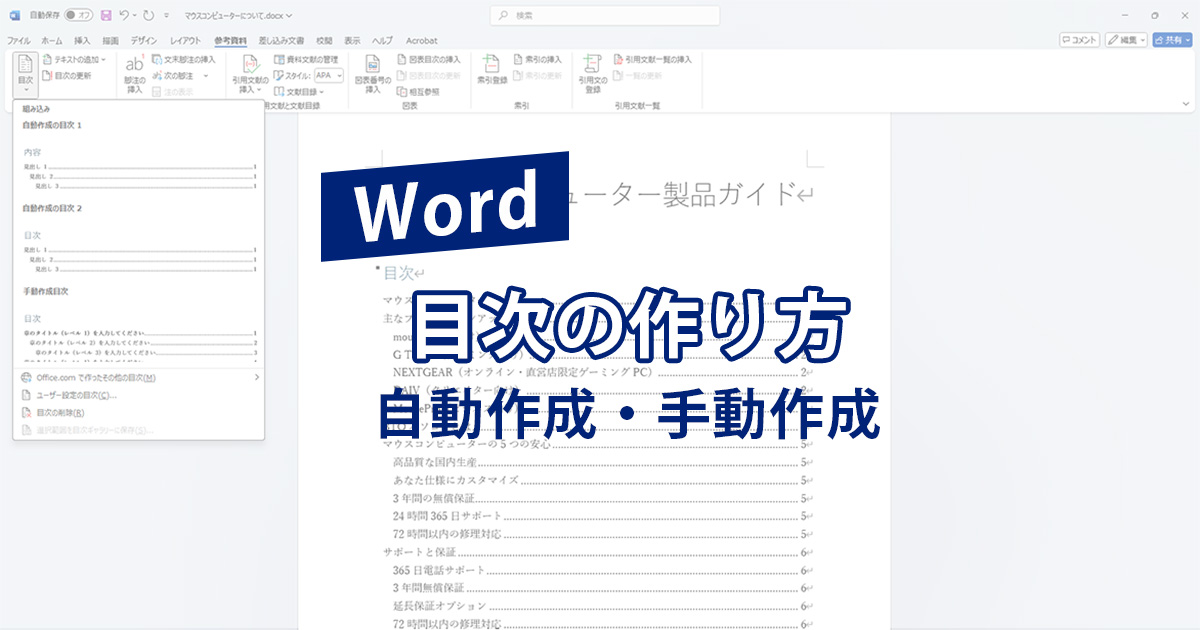

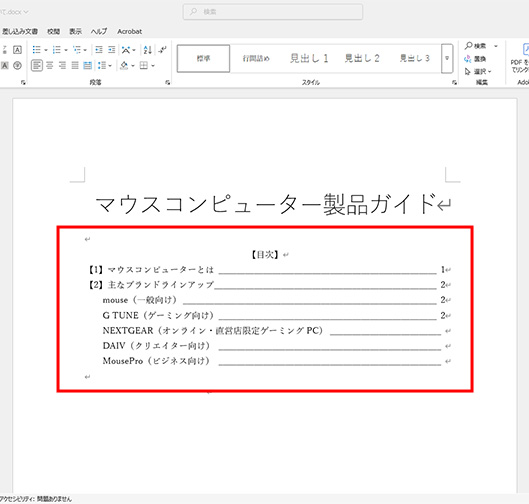

自動で目次を作成する方法

基本の作成方法

Wordで目次を作成するために、いくつかの基本操作を押さえておきましょう。見出しスタイルの設定から目次の挿入方法を説明いたします。

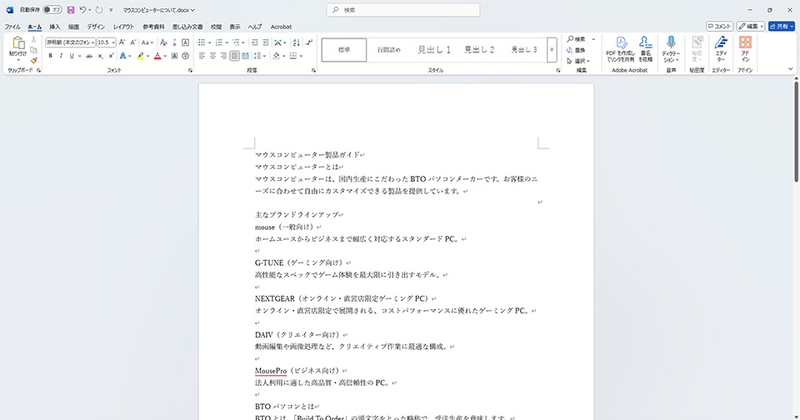

STEP

まずは通常通りにWordで文章を入力していきます。

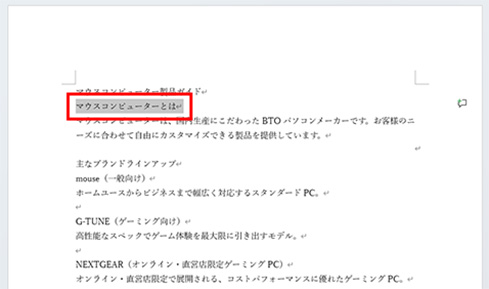

STEP

目次に反映させたい項目を選択します。

STEP

ホームタブの「スタイル」グループから「見出し1」「見出し2」等を選択します。

・「見出し1」:章タイトル

・「見出し2」:節タイトル

・「見出し3」:節の中でさらに見出しがある場合使用

STEP

目次を挿入したい位置にカーソルを当てます。

「参考資料」タブの一番左にある「目次」から好みのスタイルを選択すると、目次の挿入の完了です。

※ 通常、目次は文章の先頭に設置します。

目次の更新

文章を編集した場合は、目次の更新を行いましょう。

STEP

目次の上でクリックを行います。左上に表示される「目次の更新」ボタンを押します。

STEP

「ページ番号だけ更新する」または「目次をすべて更新する」を選択し、OKをクリックすると目次の更新が完了します。

作成した目次のレイアウト変更

挿入した目次のレイアウトは、下記で変更が可能です。

目次の上でクリックを行います。左上に表示されるアイコンをクリックし他のレイアウトを選択します。

目次の削除

目次の上でクリックを行います。左上に奉持されるアイコンをクリックしてメニューを開き、「目次の削除」を選択します。

手動で目次を作成する方法

自動作成機能を使わずに、自分でテキストやページ番号を入力して作成する手順は次の通りです。

STEP

文章の先頭に、目次用の新しいページを用意し、「目次」や目次に載せたい章や節の見出しを入力します。

STEP

タブ機能を使用して、体裁を整えます。

目次となる行を選択した状態で、「ホーム」タブの「段落」の右下にあるアイコンをクリックして「段落の設定」を開きます。

STEP

「タブ設定」をクリックします。

STEP

好みのレイアウトになるようにそれぞれの項目を設定します。例では下記の内容で設定します。

・タブの位置:15cm ※

・配置:右揃え

・リーダー:____(4)

入力が終わったら「設定」→「OK」をクリックします。

※ タブの位置を「○字」以外で入力した場合、「設定」を押した後に「〇字」に変換されます。

※ タブの位置はページの余白設定に合わせて、右端の位置になる数値を入力してください。

STEP

タイトルの末尾にカーソルを合わせ、キーボードのTabキーを押すと、STEP4で設定したスタイルが入力されます。

最後に、右端にページ番号を入力すると目次の作成の完了です。

まとめ

Wordの目次機能を活用すれば、文書の構成が明確になり、読み手の理解度や操作性が大きく向上します。また、紙でもデジタルでも配布時に役立つ汎用性の高い機能です。

自動作成では、見出しスタイルを設定するだけで目次の生成・更新が可能です。手動作成の場合も、タブ機能を使えば、見た目が整った目次を簡単に作ることができます。

初心者でもすぐに使いこなせるので、ぜひWordの目次機能を活用して、より見やすく、伝わりやすい文書を作成してみましょう。